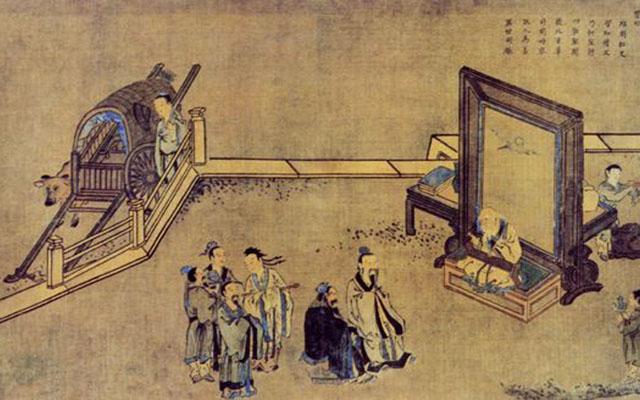

孔子,公元前551年生,中国儒家学说创始人。老子,公元前571年生,中国道家学说创始人。作为中国本土最具影响力的两大学派,又难得二位祖师是同一时代之人,年岁只相差20,所以他们的会面意义非常之重大,是历史性的。但由于史载不详,年代久远,关于二人到底见过几次面,谈了些什么,却成了历史悬案。

《史记》明确记载的二人会面记录只有一次,即“孔子适周问礼”。《史记·老子韩非列传》载: “孔子适周,将问礼于老子。”《史记·孔子世家》亦载: “鲁南宫敬叔言鲁君曰: ‘请与孔子适周。 ’鲁君与之一乘车,两马,一竖子俱,适周问礼,盖见老子云。”

这一次孔子前去拜访老子,是由他的弟子南宫敬叔奏请鲁君批准,而且鲁君还特意赠送了他们车马仆役,不大不小算是个国际事件。可能因为知道的人比较多,故而流传了下来。时间大概是在鲁昭公二十一年,孔子三十二岁左右的时候。

因为在鲁昭公二十二年,周王室就发生内乱,两个王子自立为王,纠结两派王党互相打了五年之久。到了鲁昭公二十六年,周王室王子朝失势外逃,“奉周之典籍以奔楚”,把周朝图书馆都搬到楚国去了。老子这个馆长自然也就没法做了,免官归居于陈。所以孔子要想适周去向老子问礼,只能发生在这个时间之前。

也有学者认为,这一次拜访当发生在鲁昭公二十四年,孔子三十四岁之时。因为根据《礼记·曾子问》中孔子的自述,孔子问礼于老子的时候,曾经跟随老子“助葬于巷党”,路上发生了日食。而《春秋》记载,发生日食的时候刚好是昭公二十四年。

徐复观教授认为,《礼记》编定于汉朝,儒道两家的对立,已甚为明显。所以《曾子问》中记载之事,应该确实是传自于先秦文献,确有其事。否则汉初儒家,又何肯将其杂入,以长他人之志气呢?

但是要注意的是,《礼记》中记载的问礼之事,老子答复颇为耐心细致。孔子三次转述“吾闻诸老聃曰” ,涉及到了天子国君丧礼程序和方式,鲁公伯禽对待三年之丧的态度,周公、史佚处置下殇的先例。尤其是孔子还回忆“昔者吾从老聃助葬于巷党,及堩,日有食之” ,老聃亲自指点他如何在日食时处理灵柩的行止进退。同时也可见老子在礼制上的博学。

然而,《史记》中记载的这次会面,孔子向老子问礼时,老子却完全变了一个态度。老子曰:“子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。 ”

老子直接说“礼”只不过是死人留下的东西,早就已经过时了。在这种情况下,老子又怎么还可能耐心地去教授孔子礼制呢?可能连谈都不愿意多谈吧!因此,就有学者再往前考证,发现鲁昭公七年,也就是孔子十七岁的时候,也发生过一次日食。而且巷党是鲁地,《水经注·渭水注》也记载: “孔子年十七,问礼于老子。”

所以《礼记》中记载的孔子问礼,应该发生在孔子十七岁的时候。当时老子不知何故在鲁国主持葬礼,孔子随之学习了一段时间。之后,在孔子三十二岁左右的时候,又大张旗鼓去拜访了一次老子。可能当时孔子已经小有成就,所以表露出了矜骄之态,结果被老子很不客气地教训了一番。

于是孔子回去之后,三天都没有说话,弟子问他怎么了,他感慨道:“‘鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矢 。至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”称赞老子就像龙一样,完全让他摸不着头脑。可能也就是在这个时候,孔子才算真正认识了老子是何等样人吧。

再往后,孔子去拜访老子,就闭口不谈礼制了,而是谈“仁义”,结果仍然免不了被教育。见《庄子·天道》:“孔子西藏书于周室,子路谋曰:“由闻周之征藏史有老聃者,免而归居,夫子欲藏书,则试往因焉。”孔子曰:“善。”往见老聃,而老聃不许,于是翻十二经以说。老聃中其说,曰:“大谩,愿闻其要。”孔子曰:“要在仁义。”

这一次的拜访,发生在老子免官之后,也就是鲁昭公二十六年之后,地点在老子的故乡苦县。这时孔子应该已经把核心思想从礼制转向了仁义,所谓“克己复礼为仁”。而且从他自信地想要把自己的编选的书保存到王室图书馆就可以看出,应该已经有所成就。孔子就这件事去咨询老子的意见,老子问这些书的大意,孔子说是仁义。接下来就有了这番对话:

老聃说:“请问,仁义是人的本性吗?”孔子说:“是的。君子如果不仁就不能成其名声,如果不义就不能立身社会。仁义的确是人的本性,离开了仁义又能干些什么呢?”

老聃说:“再请问,什么叫做仁义?”孔子说:“中正而且和乐外物,兼爱而且没有偏私,这就是仁义的实情。”

老聃说:“噫!你后面所说的这许多话几乎都是浮华虚伪的言辞!正是因为性情已经发生迁腐,才需要强调兼爱!正是因为已经存在自私的现象,才需要强调无私。先生你是想让天下的人都失去养育自身的条件吗?那么,天地原本就有自己的运动规律,日月原本就存在光亮,星辰原本就有各自的序列,禽兽原本就有各自的群体,树木原本就直立于地面。先生你还是仿依自然的状态行事,顺着规律去进取,这就是极好的了。又何必如此急切地标榜仁义,这岂不就像是打着鼓去寻找逃亡的人,鼓声越大跑得越远吗?噫!先生扰乱了人的本性啊!”

从这次谈话来看,估计孔子藏书之事未成。之后,《庄子》记载孔子五十一岁的时候,又在宋国的沛地再一次拜访了老子。《庄子·天运》:“孔子行年五十有一而不闻道,乃南之沛见老聃。”

这一次,孔子的思想又有了升华,开始谈阴阳。老子问孔子是如何追寻大道的,孔子说自己花了五年时间,在法规制度(度数)上去求,结果一无所获。又花了十二年的时间,在阴阳上去求,结果仍无所得。

从时间上来看,孔子这时五十一岁,也就是说他在三十九岁的时候已经开始钻研阴阳之学,在三十四岁的时候开始钻研传世的史书。因为据《庄子》所说,法规制度,很多还保存在传世的史书当中。(“其明而在度数者,旧法世传之史尚多有之”)

在这里就有了一个比较明确的时间线:孔子十七岁到三十四岁,治礼,在当时已经有了一定的名气;三十四岁到三十九岁,治史,成功编订了一批书籍,同时领悟得圣王仁义之道;三十九岁到五十一岁,习阴阳,开始涉及到《易》。五十一岁,问道于老子。在时间上,也刚好能与他先后四次拜访老子对得上。几乎是每拜访一次老子,就转换了一次研究方向,可见老子对孔子的影响之大。

于是老子也不藏私,作了一次总结性的发言:“如果道可以拿来献给别人,人们就会争着拿它献给君王;如果道可以送人,人们就会拿它送给亲人;如果道可以说得清楚,人们就会把它告诉自己的兄弟;如果道可以传给别人,人们就会争着传给自己的子女。然而上面说的那些都是不可能的。”

“原因很简单,如果一个人心中没有正确的对道的认知,那道就绝不会驻留在他心中;如果一个人的行为不符合道的规则,那道就绝不会在他身上呈现。从内心发出的东西,倘若不能为外者所接受,圣人也就不会有所传教;从外部进入内心的东西,倘若心中无所领悟而不能自持,圣人也就不会有所怜惜。”

“名声,乃是人人都可使用的器物,不可过多猎取。仁义,乃是前代帝王的馆舍,可以住上一宿而不可以久居,多次交往必然会生出许多责难。古代道德修养高的至人,对于仁来说只是借路,对于义来说只是暂住,而游乐于自由自在、无拘无束的境域,生活于简单简朴的境地,立身于从不施与的园圃。自由自在,便是无为;简单简朴,就易于生存;从不施与,就不会使自己受损也无裨益于他人。古代称这种情况叫做神采真实的遨游。”

“把贪图财贿看作正确的人,不会让人利禄;把追求显赫看作正确的人,不会让人名声;迷恋权势的人,不会授人权柄。掌握了利禄、名声和权势便唯恐丧失而整日战栗不安,而放弃上述东西又会悲苦不堪,而且心中全无一点鉴识,眼睛只盯住自己所无休止追逐的东西,这样的人只能算是被大自然所刑戮的人。”

“怨恨、恩惠、获取、施与、谏诤、教化、生存、杀戮、这八种作法全是用来端正他人的工具,只有遵循自然的变化而无所阻塞滞留的人才能够运用它。所以说,所谓正,就是使人端正。内心里认为不是这样,那么心灵的门户就永远不可能打开。”

孔子听了,回去之后三个月闭门不出。再次见到老子后说:“我终于得道了。乌鸦喜鹊在巢里交尾孵化,鱼儿借助水里的泡沫生育,蜜蜂自化而生,生下弟弟哥哥就常常啼哭。很长时间了,我没有能跟万物的自然变化相识为友!不能跟自然的变化相识为友,又怎么能教化他人!”老子听了后说:“好。孔丘得道了!”

至此,“孔老之会”好像已经有了一个圆满的结局。然而,这也很有可能只是庄子门徒一厢情愿的杜撰罢了。因为根据《史记》记载,孔子是在晚年才开始读《易》的,达到了“韦编三绝”的痴迷程度。甚至他还说,如果能让我五十岁就开始学习《周易》,那么就可以不犯大错误了。说明孔子在五十岁的时候都还没有读过《易》,又怎么可能深研阴阳十余年之久呢?

不过到底谁记载的是真,谁记载的是假,现在已经很难去考证了。至少我们知道,孔子和老子两大智者,曾经在遥远的时空中相会,坐而论道,这就已经足够了。